Das Wichtigste zur sekundären Infertilität:

-

Sekundäre Infertilität bezieht sich auf die Unfähigkeit eines Paares, nach der Geburt mindestens eines Kindes erneut schwanger zu werden.

-

Etwa 10 % aller Paare sind von sekundärer Infertilität betroffen.

-

Häufige Gründe sind Alter, Infektionen oder anatomische Probleme, etwa in Folge der ersten Geburt.

-

Verschlossene Eileiter sind bei 29 % der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch die Ursache.

-

Lebensstiländerungen, Mikronährstoffe, hormonelle Therapien oder Kinderwunschbehandlungen können die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöhen

Unerwartete Hürde beim zweiten Kinderwunsch

Für Paare mit bestehendem Kinderwunsch, bei denen eine erneute Schwangerschaft ausbleibt, obwohl bereits eine Schwangerschaft erfolgreich verlaufen ist, spricht man von sekundärer Infertilität.

Im Unterschied zur primären Infertilität oder primären Sterilität, bei der es um die Schwierigkeit geht, überhaupt zum ersten Mal schwanger zu werden, betrifft die sekundäre Infertilität Paare, die bereits Eltern sind.

Wenn der Wunsch nach einem zweiten Kind unerfüllt bleibt, kann sekundäre Infertilität eine große emotionale Herausforderung sein. Sie tritt oft überraschend auf und belastet Betroffene stark.

Was ist sekundäre Infertilität?

Sekundäre Infertilität liegt vor, wenn ein Paar nach der Geburt mindestens eines Kindes Schwierigkeiten hat, erneut schwanger zu werden. Dies gilt, wenn trotz regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr innerhalb von 12 Monaten keine Schwangerschaft eintritt.

Bei Frauen ab 35 Jahren verkürzt sich dieser Zeitraum auf 6 Monate.

Wie häufig ist sekundäre Infertilität?

Experten schätzen, dass rund 10 % aller Paare von sekundärer Unfruchtbarkeit betroffen sind. (Cox, 2022)

Primäre Unfruchtbarkeit betrifft dagegen etwa 15 % aller Paare, wobei ältere Frauen deutlich häufiger betroffen sind als jüngere. (Messinis, 2016)

Die häufigsten Ursachen von sekundärer Infertilität

Die Ursachen für sekundäre Unfruchtbarkeit sind vielfältig und oft multifaktoriell:

-

Infektionen: Infektionen des Fortpflanzungstrakts können die Fruchtbarkeit beeinflussen. Dazu gehören unter anderem sexuell übertragbare Krankheiten wie Chlamydien oder Gonorrhö, die eine Beckenentzündung (PID) verursachen können. Frauen, die bereits eine PID hatten, haben ein 5-fach erhöhtes Risiko, nicht schwanger zu werden. (Jennings, 2023)

-

Immunologische Ursachen: Autoimmunerkrankungen können schwerwiegende Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben und sowohl die Funktion der Geschlechtsorgane als auch die erfolgreiche Schwangerschaft beeinträchtigen. So kann zum Beispiel bei Personen mit Erkrankungen wie systemischem Lupus erythematodes oder Diabetes mellitus eine Vaskulitis, also eine Entzündung der Blutgefäße, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. (Carp, 2023)

-

Anatomische Probleme: Veränderungen in der Gebärmutter oder den Eileitern nach einer vorherigen Schwangerschaft oder Geburt können zu sekundärer Unfruchtbarkeit führen. Dazu gehören Verwachsungen, die durch Kaiserschnitt, Ausschabungen, Plazentaproblem oder andere Gebärmutteroperationen verursacht wurden. Eine Studie ergab, dass verschlossene Eileiter bei 29 % der Frauen mit sekundärer Infertilität ein Grund sein kann, weshalb eine erneute Schwangerschaft ausbleibt. (Al Subhi, 2013) Auch neu entstandene Myome und Polypen können dazu führen, dass eine zweite Schwangerschaft ausbleibt.

-

Alter der Frau: Die Fruchtbarkeit bei Frauen nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab, insbesondere ab dem 35. Lebensjahr. Die abnehmende Eizellqualität und -quantität kann auch zu sekundärer Infertilität führen.

-

Hormonelle Störungen: Ein hormonelles Ungleichgewicht kann den Menstruationszyklus und den Eisprung beeinträchtigen. Ein unregelmäßiger Eisprung kann wiederum die Chance auf eine erfolgreiche Schwangerschaft negativ beeinflussen. Das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS), Schilddrüsenerkrankungen und Hyperprolaktinämie sind häufige hormonelle Ursachen.

-

Männliche Faktoren: Veränderungen in der Spermienqualität und -quantität können ebenfalls zu sekundärer Infertilität beitragen. Mögliche Ursachen, die eine Auswirkung auf die Spermienproduktion oder die Qualität der Samenzellen haben, sind Krampfadern am Hoden (Varikozele), Infektionen sowie alters- oder lebensstilbedingte Veränderungen.

-

Lebensstilfaktoren: Übergewicht, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum sowie Stress und Schlafmangel können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Diese Faktoren können nach einer ersten Schwangerschaft zunehmen oder persistieren.

Diagnose von sekundärer Infertilität

Die Diagnose beginnt mit einer umfassenden Anamnese beider Partner. Zu den spezifischen diagnostischen Tests können folgende gehören:

-

Hormonuntersuchungen: Bluttests zur Bestimmung der Hormonspiegel (FSH, LH, Östrogen, Progesteron, Schilddrüsenhormone, Prolaktin, Anti-Müller-Hormon).

-

Bildgebende Verfahren: Ultraschalluntersuchungen zur Beurteilung der Gebärmutter und der Eierstöcke, Hysterosalpingosonographie (HyCoSy) zur Überprüfung der Eileiterdurchgängigkeit sowie Magnetresonanztomographie (MRT) bei Verdacht auf tiefer liegende anatomische Probleme.

-

Spermiogramm: Messung der Anzahl an Spermien sowie Analyse der Spermienqualität (Beweglichkeit, Morphologie, Vitalität) beim männlichen Partner.

-

Immunologische Untersuchungen: Tests auf Antikörper gegen Spermien oder Phospholipide, die die Befruchtung oder Einnistung beeinträchtigen können. Die Analyse von natürlichen Killerzellen und Zytokinen gibt Aufschluss über mögliche Immunreaktionen gegen den Embryo. In manchen Fällen kann auch eine HLA-Typisierung sinnvoll sein.

-

Biopsie der Gebärmutterschleimhaut: Zur Abklärung möglicher Infektionen wird ambulant etwas Gewebe der Gebärmutterschleim entnommen (Endometriumbiopsie).

-

Laparoskopie (Bauchspiegelung): Ein minimal-invasiver Eingriff zur direkten Untersuchung der Beckenorgane, insbesondere bei Verdacht auf Endometriose oder Verwachsungen.

-

Genetische Tests: Bei Verdacht auf genetische Anomalien, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnten, kann eine genetische Untersuchung beider Partner sinnvoll sein.

Behandlungsmöglichkeiten bei sekundärer Unfruchtbarkeit

Die Behandlung von sekundärer Infertilität hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab:

-

Medikamentöse Therapie: Bei hormonellen Störungen können Medikamente wie Clomifen, Letrozol oder Gonadotropine den Eisprung induzieren. Metformin kann bei PCOS hilfreich sein.

-

Chirurgische Eingriffe: Laparoskopische Operationen zur Entfernung von Endometrioseherden oder Verwachsungen, Myomektomie zur Entfernung von Uterusmyomen.

-

Intrauterine Insemination (IUI): Eine Technik, bei der aufbereitete Spermien direkt in die Gebärmutter eingeführt werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung zu erhöhen.

-

In-vitro-Fertilisation (IVF): Bei schwerwiegenderen Fällen, wenn andere Behandlungen nicht erfolgreich sind, kann IVF eingesetzt werden. Dies beinhaltet die Befruchtung von Eizellen außerhalb des Körpers und die Übertragung der Embryonen in die Gebärmutter.

-

Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI): Eine spezielle Form der IVF, bei der ein einzelnes Spermium direkt in eine Eizelle injiziert wird. ICSI wird häufig bei 1 schwerer männlicher Unfruchtbarkeit angewendet.

-

Lebensstiländerungen: Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, Raucherentwöhnung, Reduktion des Alkoholkonsums und Stressmanagement können die Fruchtbarkeit verbessern.

-

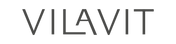

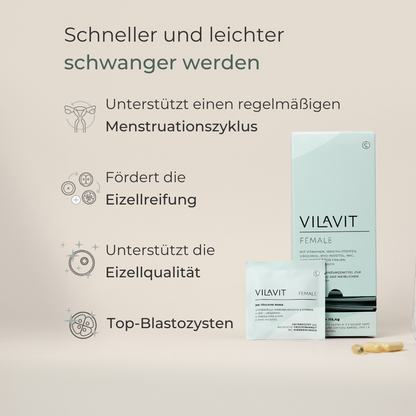

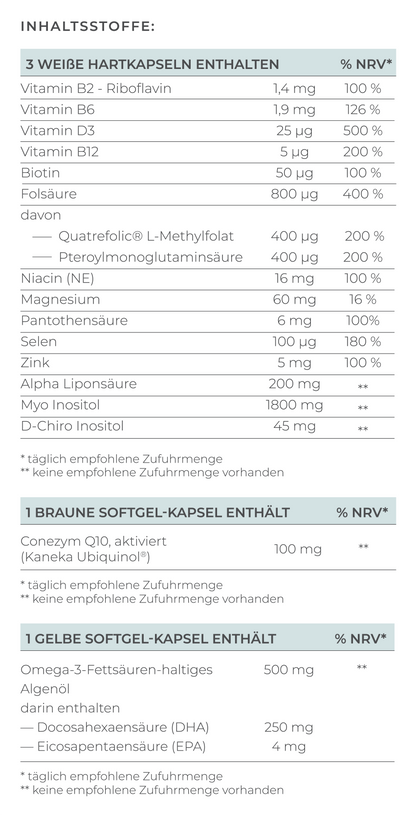

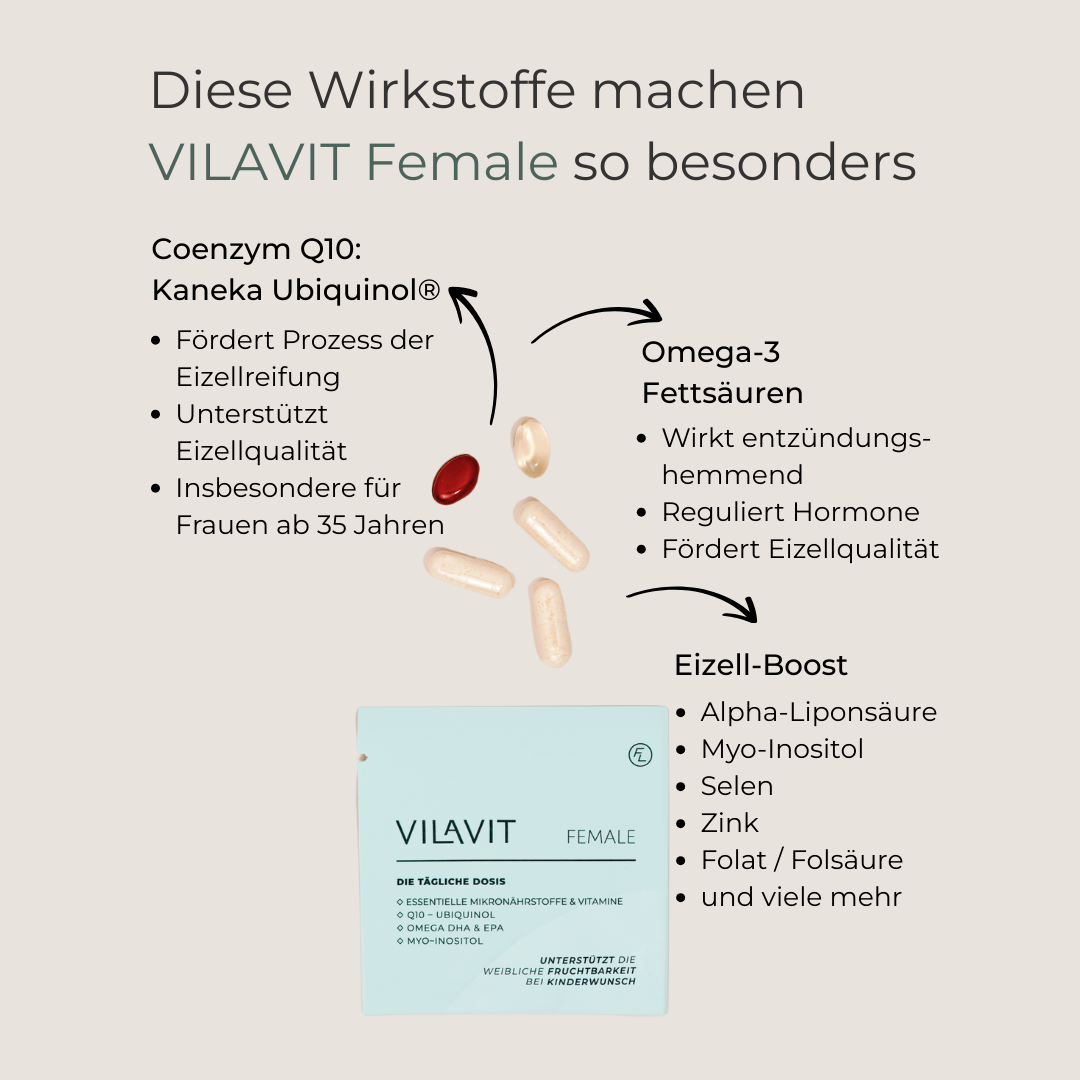

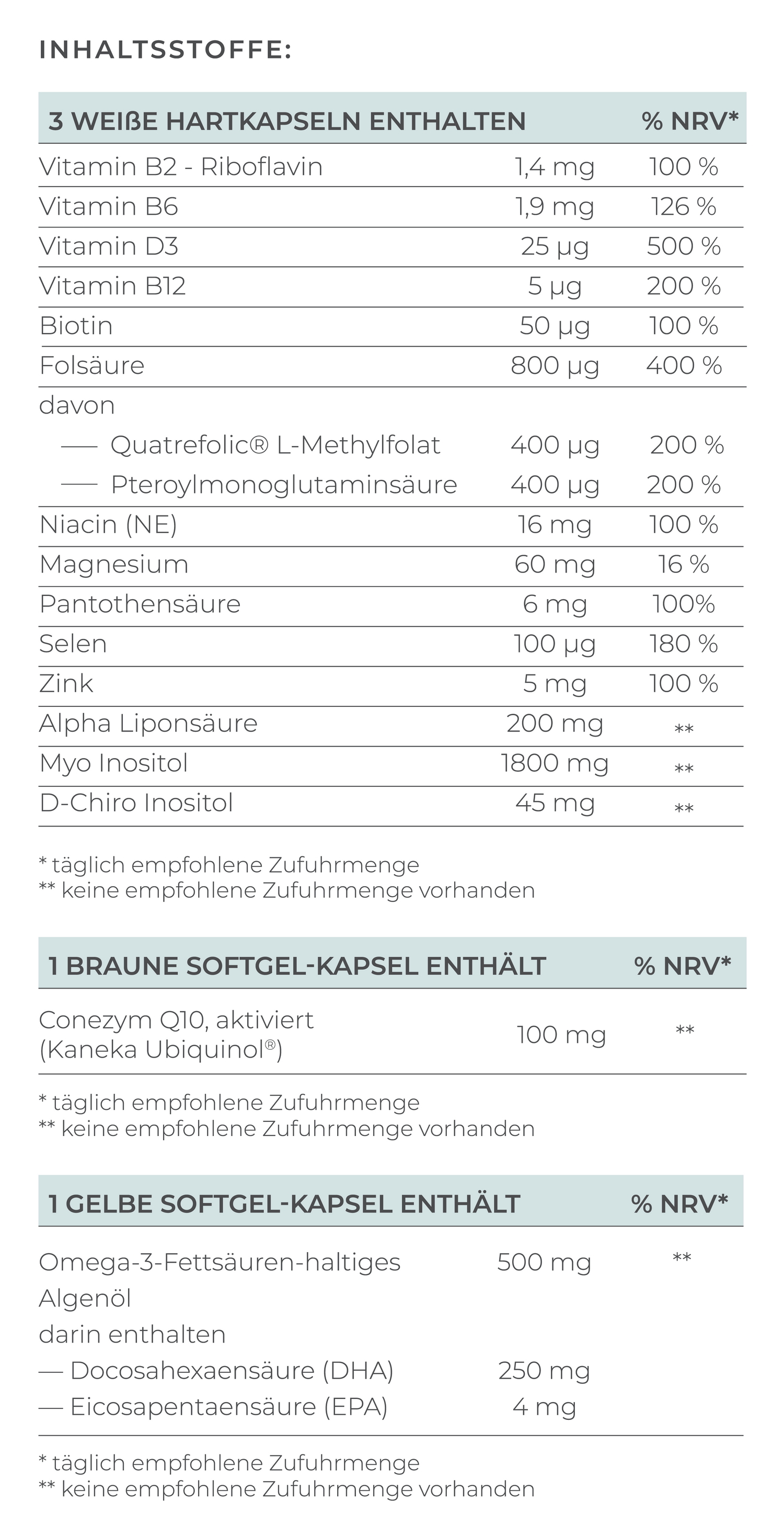

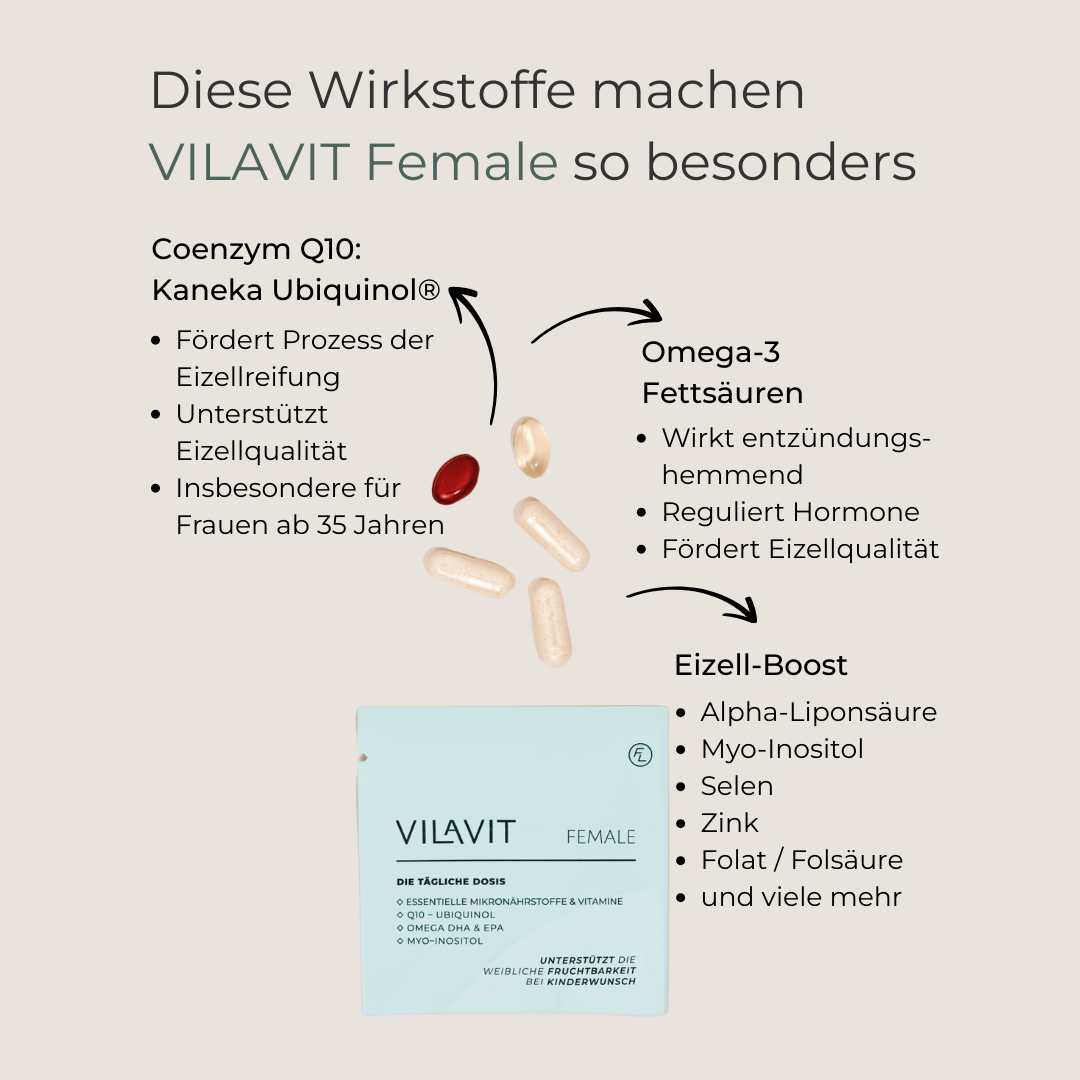

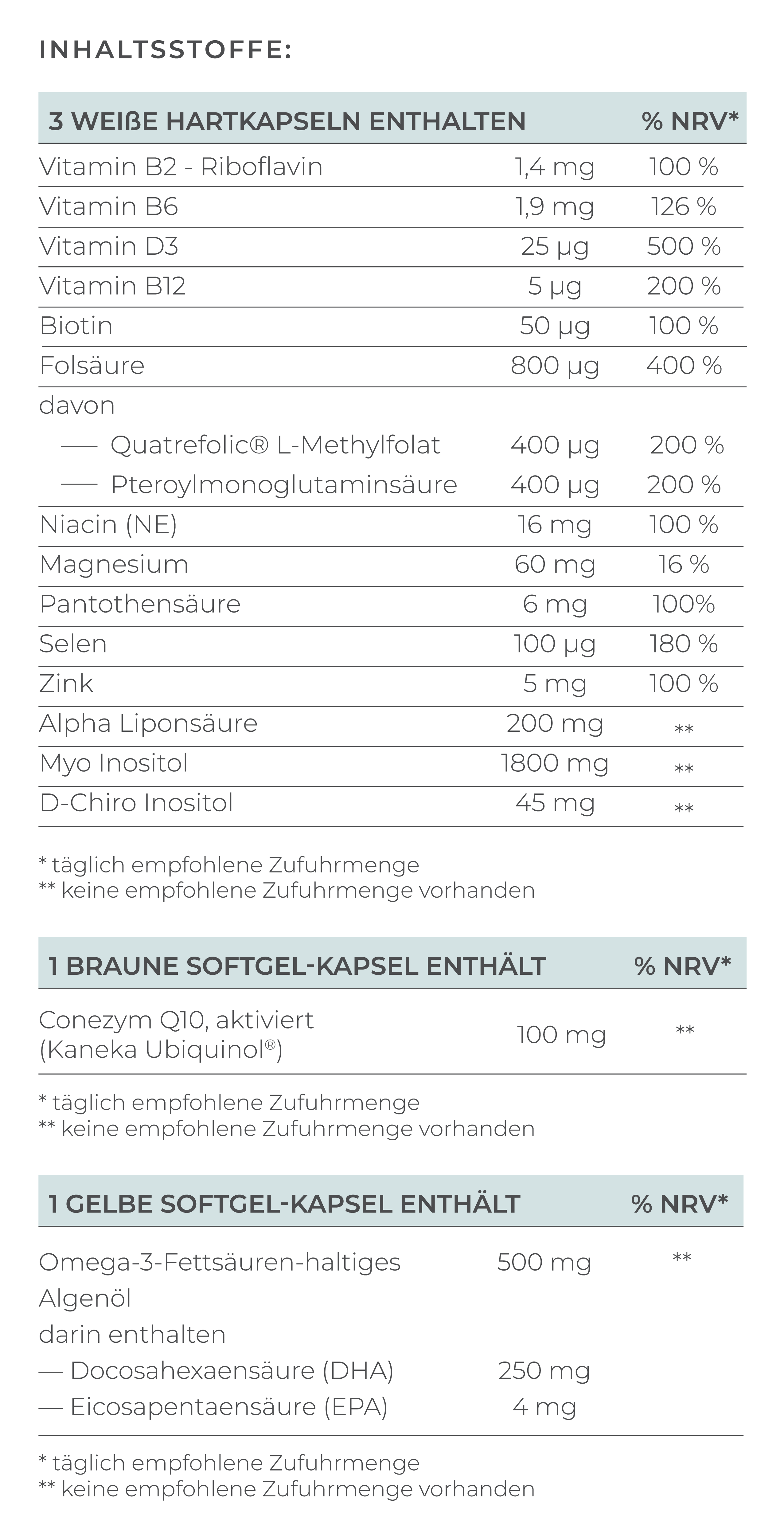

Mikronährstoffe: Einnahme von Kinderwunschpräparaten zur Förderung der Eizell- und der Spermienqualität. Wissenschaftliche Studien haben einen positiven Effekt auf sowohl Spermienanzahl und Spermienform und – beweglichkeit sowie auf die Follikelreifung, und die Embryoqualität nachgewiesen. VILAVIT Female und VILAVIT Male enthalten alle erforderlichen Wirkstoffe in optimaler Dosierung.

Die Rolle der psychischen Gesundheit

Der unerfüllte Kinderwunsch, selbst wenn bereits ein Kind da ist, ist nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine immense psychische Belastung. Der Umgang mit der Enttäuschung und dem Stress, nicht erneut schwanger zu werden, kann Paare tiefgreifend erschüttern. Die emotionale Trauer steht der von Paaren mit primärer Infertilität oft in nichts nach.

Umso wichtiger ist es, professionelle psychologische Hilfe, Unterstützung im Freundes- und Familienkreis oder den Austausch in Selbsthilfegruppen und bei Kinderwunsch-Coaches in Anspruch zu nehmen.

Sekundäre Sterilität: Mehr als nur ein medizinischer Befund

Die Enttäuschung kann groß sein, wenn die ersehnte Schwangerschaft nicht eintritt. Daher ist es wichtig, die emotionale Belastung anzuerkennen und den Betroffenen psychologische Unterstützung anzubieten. Denn auch wenn bereits ein Kind da ist, kann die Enttäuschung über eine ausbleibende Schwangerschaft tiefgreifend sein.

Sekundäre Infertilität ist eine komplexe Herausforderung, die sowohl körperliche als auch seelische Aspekte umfasst. Um betroffenen Paaren auf ihrem Weg zum Wunschkind zu helfen, sind eine gründliche Diagnostik und eine individuell abgestimmte Behandlung unerlässlich. Dazu können neben medikamentösen und chirurgischen Maßnahmen auch assistierte Reproduktion wie IUI oder IVF gehören.

Quellen

Jennings et al. Pelvic Inflammatory Disease. Stat Pearls, 2023.

Carp et al. The autoimmune bases of infertility and pregnancy loss. Journal of Autoimmunity, 2012.