Das Wichtigste zu Adenomyose und Kinderwunsch

- Adenomyose ist eine gutartige Erkrankung, bei der Zellen der Gebärmutterschleimhaut in der Muskelschicht der Gebärmutter zu finden sind.

- Betroffene leiden häufig unter starken Blutungen, (chronischen) Schmerzen und reduzierter Fertilität. Auch die Psyche der Patientinnen wird häufig in Mitleidenschaft gezogen.

- Adenomyose führt zu geringeren Chancen auf eine erfolgreiche Befruchtung und Schwangerschaft. Das Risiko für diverse Komplikationen ist stark erhöht.

- Neue Forschungsansätze wie die „freeze-all“ Technik geben jedoch Hoffnung für Kinderwunsch-Paare mit Adenomyose.

Adenomyose ist eine Krankheit der Gebärmutter über die bis heute wenig bekannt ist und die auch wenig verstanden wird. Aus diesem Grund kann eine Diagnose mit Adenomyose gerade bei Kinderwunsch-Paaren für zusätzliche Verunsicherung sorgen. In diesem Blog versuchen wir Dir wissenschaftlich basiert, die neusten und wichtigsten Erkenntnisse zum Thema zu vermitteln.

Was ist Adenomyose?

Adenomyose ist eine gutartige Erkrankung, bei der das Endometrium, also die Schleimhaut an der Innenseite der Gebärmutter, in das Myometrium, die mittlere Muskelschicht der Gebärmutter, eindringt. Dieses Eindringen führt zu einer Vergrößerung der Gebärmutter und kann auch zu abnormalen Blutungen und Schmerzen führen.

Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wie und warum Adenomyose entsteht. Jedoch gibt es verschiedene Theorien, wovon wir euch die beiden gängigsten und am weitesten anerkannten Theorien vorstellen wollen:

- Die Invaginationstheorie: Diese Theorie besagt, dass das Endometrium (die Schleimhaut der Gebärmutter) in das Myometrium (die mittler Muskelschicht der Gebärmutter) hineinwächst – manchmal auch als „einsinken“ bezeichnet. Mögliche Hintergründe könnten kleine Verletzungen oder andere Veränderungen der Gebärmutter sein. Die dadurch entstandenen „Inseln“ an Schleimhaut in der Muskelschicht können dann eben für die klassischen Symptome wie Schmerzen und Blutungen sorgen.

- Die Metaplasietheorie: Jene Theorie besagt, dass sich in der Gebärmutter Reste von embryonalen Zellen (Müller-Gang-Zellen) oder Stammzellen befinden können, die sich dann in Endometriums- also Schleimhautzellen umwandeln können. Auch so könnten „Schleimhautinseln“ in der Muskelschicht entstehen.

Beide Theorien können eine Erklärung dafür liefern, weshalb eine Schwangerschaft als Risikofaktor für die Entwicklung einer Adenomyose gesehen wird: In der Schwangerschaft verändert sich die Gebärmutterschleimhaut stark und bei der Einnistung des Embryos könnten Gebärmutterschleimhaut-Zellen in tieferliegende Muskelschichten „verschleppt“ werden. Auch die Veränderung der Hormonlevels während der Schwangerschaft und andere Faktoren könnten die Entstehung von Adenomyose begünstigen (Moawad, et al., 2022).

Indikatoren, Risikofaktoren und Therapiemöglichkeiten für Adenomyose

Adenomyose äußerst sich häufig durch starke Menstruationsblutungen, Schmerzen im Unterleib oder Unfruchtbarkeit. Neben den körperlichen Symptomen haben Adenomyose-Patientinnen ein erhöhtes Risiko für Angstzustände, Depressionen und psychosozialen Stress (Pados, et al., 2023). Ein Drittel der Patientinnen mit Adenomyose hat jedoch gar keine Symptome für diese Krankheit. Adenomyose unterscheidet sich zwar von Endometriose – wurde jedoch fälschlicherweise oft für eine Unterform von Endometriose gehalten. Nichtsdestotrotz treten die Krankheiten oft gemeinsam auf. Andere Risikofaktoren sind ein steigendes Alter, Schwangerschaft(en) und vorangegangene Gebärmutteroperationen. Jedoch werden aufgrund verbesserter bildgebender Untersuchungsmethoden immer mehr junge Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch mit Adenomyose diagnostiziert. Zur Diagnose werden meist ein vaginaler Ultraschall und eine Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) der Gebärmutter angefertigt.

Zur Behandlung werden oft Medikamente eingesetzt, die hormonell den Menstruationszyklus unterdrücken. Sollten die klassischen Medikamente nicht ausreichen, kann im letzten Schritt auch eine Hysterektomie, also eine operative Entfernung der Gebärmutter, erfolgen – danach ist jedoch keine Schwangerschaft mehr möglich (Schrager, et al., 2022).

Adenomyose und Fruchtbarkeit

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2023 kam zu dem Ergebnis, dass die Schwangerschaftsrate nach einer künstlichen Befruchtung bei Paaren mit Adenomyose um 31-43% geringer ist als bei Paaren ohne Adenomyose. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt bei Adenomyose-Patientinnen nach einer künstlichen Befruchtung wie IVF erhöht (Vercellini P., et al., 2023). Auch das Risiko für wiederholte Fehlgeburten (RPL) ist bei Patientinnen mit Adenomyose erhöht. Warum genau dies der Fall ist, ist jedoch weitestgehend ungeklärt bis jetzt (Pirtea, P., et al., 2021). Studien zur Lebendgeburtenrate in diesen Fällen kamen zu verschiedenen Ergebnissen – so konnten manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keine Unterschiede zu anderen Paaren feststellen, während andere eine Reduktion der Lebendgeburtenrate um über 55% angaben (Vercellini P., et al., 2023). Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Ergebnisse in diesem Fall, sind weitere Untersuchungen nötig, um dazu eine gesicherte Aussage treffen zu können.

Adenomyose und Schwangerschaftskomplikationen

Leider erhöht Adenomyose auch das Risiko für diverse Schwangerschaftskomplikationen: So ist beispielsweise das Risiko für eine Präeklampsie, vereinfacht gesagt einen erhöhten Blutdruck und Organschäden, stark erhöht bei Adenomyose-Patientinnen. Ebenso ist das Risiko, dass das Baby für den Verlauf der Schwangerschaft verhältnismäßig klein ist, stark erhöht. Weiters kommt es bei Schwangeren mit Adenomyose häufiger zu einer Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche und einem verringerten Geburtsgewichts des Babys. Auch eine fetale Fehllage (beispielsweise eine Beckenendlage), die Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt oder eine postpartale Blutung (also eine verstärkte Blutung nach der Geburt) ist ebenfalls erhöht (Vercellini P., et al., 2023).

Behandlungsmöglichkeiten für Adenomyose-Patientinnen bei Kinderwunsch

Im Rahmen einer innovativen Studie aus dem Jahr 2024 unterzogen sich Adenomyose-Patientinnen entweder einer „klassischen IVF oder ICSI“ oder einer IVF/ICSI-Behandlung mit der „freeze-all“-Strategie (also „Alles einfrieren“-Strategie). Bei der „freeze-all“-Strategie wurde zunächst mit einer „klassischen“ IVF gestartet – jedoch wurden die gewonnen Embryonen nicht direkt eingesetzt, sondern zuerst eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt. Die Theorie der Studienautorinnen und Studienautoren war, dass die Schleimhautveränderungen der Adenomyose-Patientinnen durch den übermäßig hohen Spiegel an Sexualhormonen im Rahmen der IVF- oder ICSI-Behandlung verschlimmert werden kann. Der Embryonentransfer zu einem späteren Zeitpunkt sollte daher bei „normalisierteren“ Hormonlevels erfolgen und so die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft erhöhen. Tatsächlich lag die Lebendgeburtenrate bei den Patientinnen der „freeze-all“-Strategie bei 44.1%, während jene bei den Patientinnen in der „klassichen“ IVF oder ICSI-Strategie nur bei rund 30.6% lag. Auch wenn ncoh weitere Untersuchungen und Studien zu dieser Strategie nötig sind, bietet diese Studie Anlass zu Hoffnung (Bourdon, M., et al., 2024).

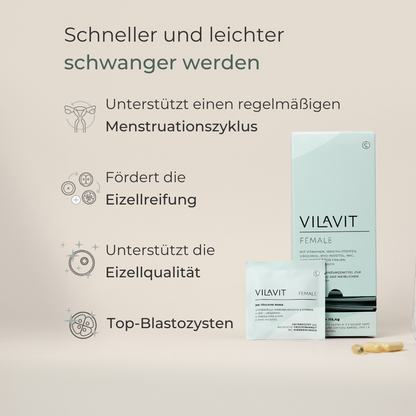

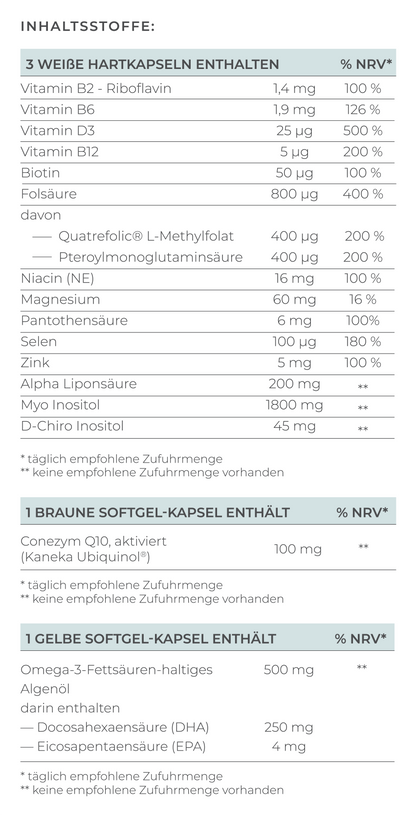

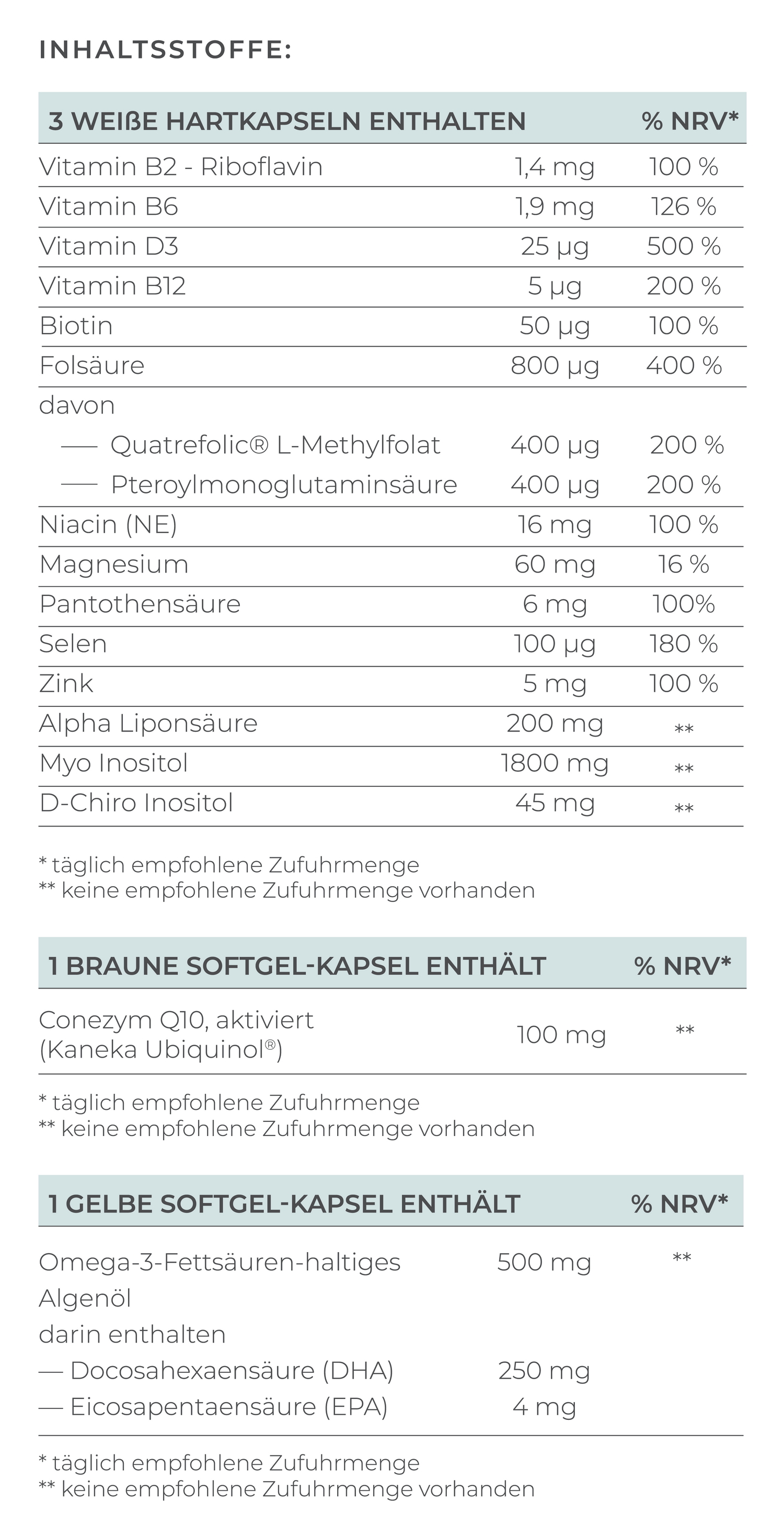

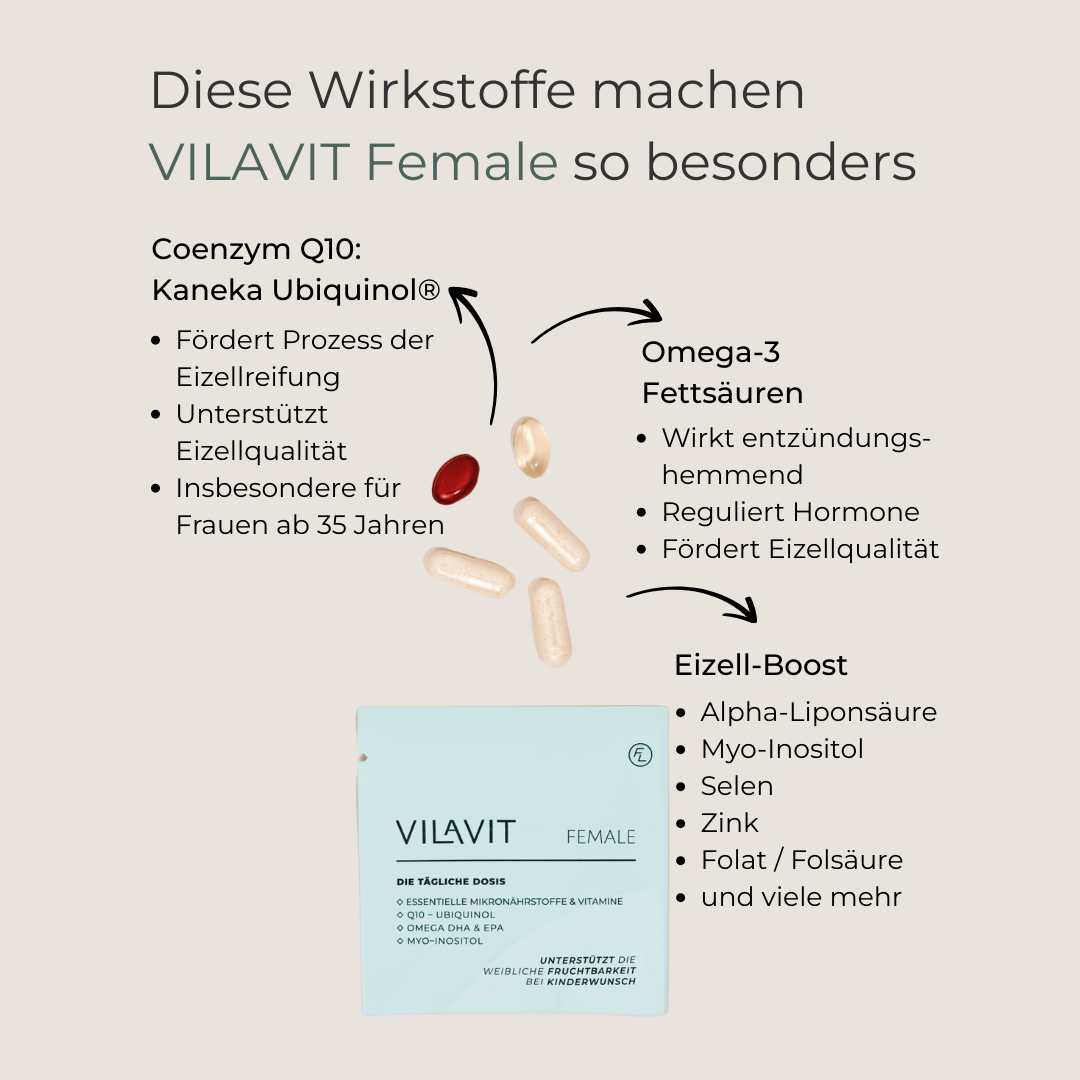

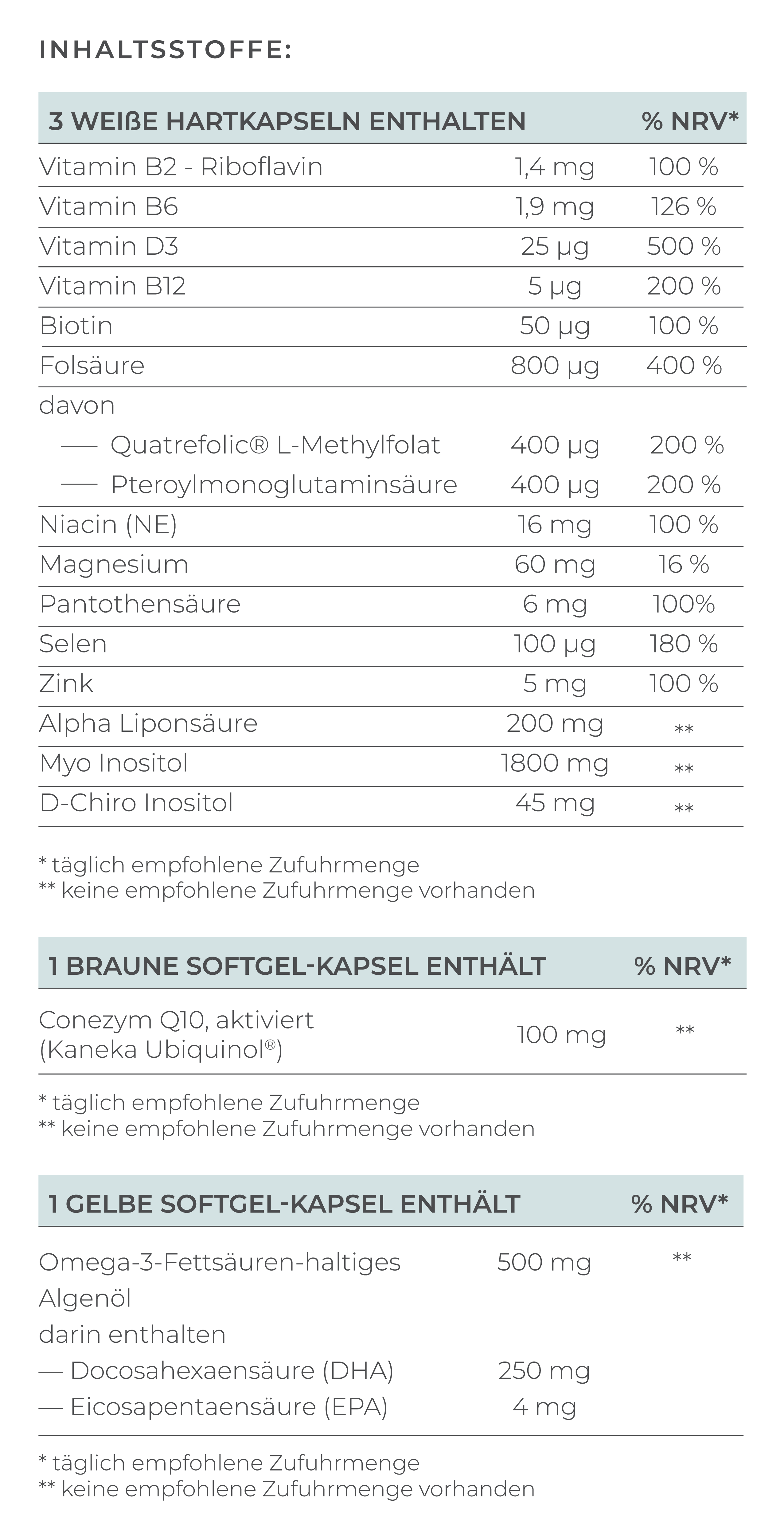

Eine andere Studie weist darauf hin, dass sowohl Entzündungen als auch freie Radikale gehäuft in den Gebärmuttern von Adenomyose-Patientinnen zu finden sind und auch hier mögliche Ansatzpunkte für eine Therapie der Krankheit oder Verbesserung der Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft zu finden sein könnten (Kim, H., et al., 2024). In VILAVIT Female findest Du daher Anti-Oxidantien wie Alpha-Liponsäure und entzündungshemmende Stoffe wie hochwertige Omega-3-Fettsäuren.

Immer mehr Studien deuten ebenso darauf hin, dass eine ultralange Therapie mit GnRHA (Gonadotropin-Releasng-Horomon-Agonist) für Patientinnen mit Adenomyose vorteilhaft sein könnte, da dort die Eierstöcke und Gebärmutterschleimhaut „heruntergefahren“ werden und es zur sogenannten „Downregulation“ erfolgt. Die ultralange Therapie wird nicht bei Patientinnen ohne Adenomyose empfohlen, scheint aber für Adenomyose-Patientinnen möglicherweise vorteilhaft zu sein. Auch für Adenomyose-Patientinnen sind weitere Studien nötig und Vorsicht bei Patientinnen mit reduzierter Eizellreserve angebracht (Nirgianakis, K., et al., 2021).

Häufige Fragen zu Adenomyose

Was ist Adenomyose?

Adenomyose ist eine gutartige Erkrankung der Gebärmutter. Dabei sind Zellen des Endometriums (also der Gebärmutterschleimhaut) im Myometrium (also der Muskelschicht der Gebärmutter) zu finden. Diese Zellinseln können zu starken Blutungen oder Schmerzen führen und auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Manche Frauen haben jedoch gar keine Symptome.

Kann ich auch mit Adenomyose schwanger werden?

Ja! Patientinnen mit Adenomyose haben zumeist eine geringere Chance auf eine Schwangerschaft allerdings ist eine Schwangerschaft bei Adenomyose-Patientinnen keinesfalls ausgeschlossen.

Welche Symptome deuten auf Adenomyose hin?

Eine Adenomyose kann durch eine starke Menstruationsblutung, Schmerzen während der Periode, chronischen Unterleibsschmerzen, unerfülltem Kinderwunsch oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gekennzeichnet sein.

Wie wird Adenomyose diagnostiziert?

Meistens erfolgt die Diagnose durch eine ausführliche Anamnese, einen vaginalen Ultraschall und einer Magnet-Resonanz-Tomographie des Unterleibs.

Gibt es ein Medikament für Adenomyose?

Es gibt medikamentöse Therapiemöglichkeiten für Adenomyose, die aber leider nicht bei allen Patientinnen den gewünschten Erfolg bringen.

Gibt es Behandlungen, wenn ich schwanger werden möchte?

Einige mögliche Behandlungen sind eine IVF oder ICSI (bevorzugt mit „Freeze-all“-Strategie), eine Hormontherapie oder eventuell auch chirurgische Verfahren. All diese Strategien benötigen weitere Studien und Forschung. Deine Fruchtbarkeit kannst du – auch bei Adenomyose – aber mit Anti-Oxidantien oder entzündungshemmenden Stoffen im Form von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln, wie VILAVIT Female, unterstützen.

Gibt es erhöhte Risiken während der Schwangerschaft bei Adenomyose?

Ja, leider ist das Risiko bei Adenomyose-Patientinnen unter anderem für

- Präeklampsie,

- ein verhältnismäßig kleines Baby für den Verlauf der Schwangerschaft,

- eine Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche,

- ein verringertes Geburtsgewichts des Babys,

- die Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt,

- das Risiko einer postpartalen Blutung

erhöht.

Referenzen

- Moawad, G., Kheil, M. H., Ayoubi, J. M., Klebanoff, J. S., Rahman, S., & Sharara, F. I. (2022). Adenomyosis and infertility. Journal of assisted reproduction and genetics, 39(5), 1027–1031.

- Pados, G., Gordts, S., Sorrentino, F., Nisolle, M., Nappi, L., & Daniilidis, A. (2023). Adenomyosis and Infertility: A Literature Review. Medicina (Kaunas, Lithuania), 59(9), 1551.

- Schrager, S., Yogendran, L., Marquez, C. M., & Sadowski, E. A. (2022). Adenomyosis: Diagnosis and Management. American family physician, 105(1), 33–38.

- Vercellini, P., Viganò, P., Bandini, V., Buggio, L., Berlanda, N., & Somigliana, E. (2023). Association of endometriosis and adenomyosis with pregnancy and infertility. Fertility and sterility, 119(5), 727–740.

- Pirtea, P., Cicinelli, E., De Nola, R., de Ziegler, D., & Ayoubi, J. M. (2021). Endometrial causes of recurrent pregnancy losses: endometriosis, adenomyosis, and chronic endometritis. Fertility and sterility, 115(3), 546–560.

- Bourdon, M., Santulli, P., Maignien, C., Bordonne, C., Millischer, A. E., Chargui, A., Marcellin, L., Mantelet, L. M., Fouque Gadol, L., & Chapron, C. (2024). The "freeze-all" strategy seems to improve the chances of birth in adenomyosis-affected women. Fertility and sterility, 121(3), 460–469.

- Kim, H., Frisch, E. H., & Falcone, T. (2024). From Diagnosis to Fertility: Optimizing Treatment of Adenomyosis for Reproductive Health. Journal of clinical medicine, 13(16), 4926.

- Nirgianakis, K., Kalaitzopoulos, D. R., Schwartz, A. S. K., Spaanderman, M., Kramer, B. W., Mueller, M. D., & Mueller, M. (2021). Fertility, pregnancy and neonatal outcomes of patients with adenomyosis: a systematic review and meta-analysis. Reproductive biomedicine online, 42(1), 185–206.